「写宅部!」(プレミア映写を宅でする部)8日目-遠征編-

今回は遠征編ということで、試写で一足お先に見せていただいた『エージェント・ウルトラ』について書きたいと思います。配給会社さま、ありがとうございます! “宅”(=家)では見てないので、遠征です。

さて、この『エージェント・ウルトラ』は1月23日ロードショー、主演はジェシー・アイゼンバーグとクリステン・スチュワートの『アドベンチャーランドへようこそ』のコンビ。

『アドベンチャーランドへようこそ』、これが傑作で、監督はグレッグ・モットーラという人。モットーラ監督は他にも『スーパーバッド 童貞ウォーズ』(これまた傑作)なんかを撮っており、製作には今のコメディ映画を牽引しているジャド・アパトーなどが絡んでいる。

では、『エージェント・ウルトラ』の方の監督は誰か。

ニマ・ヌリザデだ。

誰だ?( ;∀;)

途方に暮れるほど言いづらい名前だが、実はあの大傑作『プロジェクトX』の監督だ。NHKのドキュメント番組じゃなくてアメリカ映画です。『プロジェクトX』は『ハングオーバー』シリーズでおなじみのトッド・フィリップスが製作している。このトッドさんも今のコメディ映画を担う監督・製作者さん。

そんな現代のコメディ映画界のキラ星☆に住むウルトラ星人たちが集まって出来上がったのが、この『エージェント・ウルトラ』だ。

(⇧今思ったけど、『アドチャ』の“メッチャおもしろい!”っていうコピーめっちゃおもしろいな)

では、そんな現代コメディ映画界のウルトラ星人たちが集結して紡がれるお話はどういうものだろうか(『エージェント・ウルトラ』の脚本は今最も活躍しているウルトラ星人の一人マックス・ランディス(⇦『クロニクル』の脚本とかの人)というおまけつき)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

マイク・ハウエル(ジェシー・アイゼンバーグ)はコンビニでのバイト中、レジでスーパーヒーローのサルを主人公にした自作漫画を描きながら、のらりくらり と過ごすダメ男。一念発起して最高のプロポーズを演出しようと、同棲中のガールフレンドのフィービー(クリステン・スチュワート)とのハワイ旅行を計画するが、直前にパニック発作を起こし、飛行機に乗ることさえできなかった。

ある日、そんなマイクは店番中に謎の暗号を告げられる。気が付くと、彼はスプーン1本で2人の暴漢を倒していた。実はマイクは、CIAの極秘計画でトレーニングされた最強エージェント! 暗号がきっかけで覚醒し……(続きは公式HP、またはチラシ裏で)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(⇧こちらがチラシ裏)

これが、今をときめくコメディ映画界のウルトラ星人たちが描き出す物語だ。さすがだ。『アドチャ』でもそうだが、最もバイトが似合う男、それがジェシー・アイゼンバーグだ。この男、どの映画でもバイトしてないか? いつまでバイトをしてるんだ? と思ったところで、覚醒だ。

このお話を読んでみて、めちゃくちゃなノリを期待するかもしれないが、実はそんなに馬鹿っぽくない。この馬鹿っぽくなさに対してどう思うか、がこの映画の評価の分かれ目だ。そんなに馬鹿っぽくないというか、むしろちょっと泣ける(『プロジェクトX』の監督に泣かされるわけねーだろ、と思ったあなた、この映画『エージェント・ウルトラ』を激しくおススメする)。

なによりオープニングでなされる宣言がいい。

「僕たちは最強のバカップルだった」

みなさん、ご存知だろうか。最強の映画というがこの世には存在するということを。それは「最強だった」と自ら宣言する映画だ。それだけでもうその映画は最強なんだ。だって「最強」って自分で言うんだから。この「だった」の過去形がいい。けど、実際には過去形でなくても、それが虚勢やハッタリだとわかればいい。そう、どっちでもいいんだ。

この最強だった、や虚勢やハッタリの最強だ、の醸し出す、なんとも言えない悔恨の念、もうそこには戻れない、言わずにはいられない、この感じが好きだ。

例えば、写宅部4日目でも触れた『アナザープラネット』も「あの頃私は最強だった」というナレーションが冒頭にある「ザ・最強映画」だ。

例えば、ルーザーたちを描く『サンシャイン・クリーニング』でエイミー・アダムスが自ら「最強だった」高校時代を思い出すシーンはどうだ。『ヤング≒アダルト』とかもたぶんそうだ。たぶん最強だ。ある時期のキャメロン・ディアスのすべての映画は、キャメロン・ディアス自体が「最強だった」と宣言している「最強映画」だ。あるいは『ザ・コール 緊急通報指令室』で、「ロサンゼルスで最強の警察たちがあなたを救出する」と明らかに虚勢を張る(虚勢を張らずにはいられない)ハル・ベリーはどうか。最強だ。まったく泣く映画じゃないのに、ここのシーンだけは最高に泣けるんだ。

(⇧最強の映画たちです)

なにはともあれ、「最強だった」と自ら言うところがポイントだ。他人から言われちゃダメだ。自ら言うところに「悔恨の念、もうそこには戻れない、この感じ」が出るからだ。しかもそんな「最強」だったあの頃は、実は「最も馬鹿」だったことを重々自分でわかっていることすら感じさせる。悲しい。そして極めてスマートだ。賢い。最強の映画の美徳ここにありだ。

だから『エージェント・ウルトラ』もとてもスマートだ。言われてみればジェシー・アイゼンバーグもクリステン・スチュワートも賢そうだ。ジェシー・アイゼンバーグとマイケル・セラはよく間違えられるらしいが、マイケル・セラは……あいつは賢くなさそうだ。

(⇧左は賢そうだ。右は賢くなさそうだ)

すいません。

ただ、この「賢い」というのが『エージェント・ウルトラ』ではとても重大なポイントだと思う。

現代コメディ映画の結節点などと先ほどは言ったけれど、チラシ裏にある通り、この映画、実は「おバカでキュート♡ラブ&アクションムービー!」なのだ。コメディなのか、ラブなのか、アクションなのか。この3要素のミックス具合が、この映画、そしてニマ・ヌリザデ(言いづらい、というか書きづらい)の志の高さを物語っている。3つを賢く混ぜ合わせること。バカには作れぬおバカな映画。アンドレ・バザンの言うところの「マヨネーズ」だ(「マヨネーズ」を知らない人は「トリュフォーの手紙」を読もう)。

さて、前作の『プロジェクトX』は、

冴えない3人組が人気者になろうとパーティを企画したらSNSなどで広まりすぎて、知らねぇヤツらが1500人くらい来ちゃって、家は崩壊するしちゃうんだけど、みんなハイだし、自分もハイだし、ま、いっか。

という“伝説の一夜”を活写した映画だった。

(⇧予告編を見てもらえばよくわかると思います。サムネになっている3人の顔がやばいです。。。)

このひたすらバカをやり続ける、ボケをひたすらかぶせつづける、ボケにはボケで返せ、といわんばかりの『プロジェクトX』(それだけじゃない、この映画が良いのは、実は繊細な心理描写にある! とか、そういうのは今いいです)。

この「余計なものはいれない」精神に貫かれていた前作に比べ、コメディのほかに、ラブにアクションまで謳う『エージェント・ウルトラ』はどうか。ラブやアクションは余計なものなんじゃないのか。

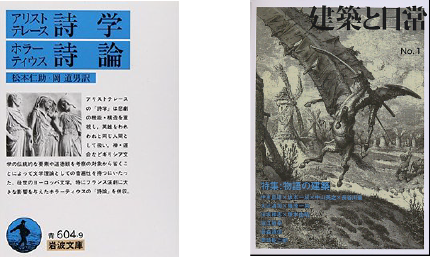

そもそも喜劇とはなにか。悲劇とはなにか。いや、劇とはなにか。むかし、むかしのとても偉い人、アリストレスが言っている。ここでは、岡崎乾二郎氏の言葉をお借りして説明しよう。

「劇が創造的で面白いのは、アリストテレスによれば、ある枠内でaがあればbが起こる、a→bという因果が確定されていたとします(もしcであればdである)。そしてcでないaがそこにあったとします。にもかかわらずa→dとありえないことが演劇では起こる。悲劇として。喜劇として。なぜそういうことが起こるのか? 認知のしそこないからこれが起こる。たとえば最初にaがあると思う。そして当然そこで進行するのはa→bと思っていたわけですが、実際はaだとおもっていたものはcであって、表向き隠れていた、c→dという筋書き(ミュートスとアリストテレスは呼びます)が現れたと考える。つまりa→bではなくc→dという事態が同時に進行していたのだと。」(建築と日常 No.1 岡崎乾二郎 「建築がしそうをもつ条件」より)

(⇧左がアリストテレスが描いた本。右がアリストテレスの『詩学』についての言及がある雑誌です。上に引用した岡崎さんの話は、このあとすごい面白いので、実際の雑誌をお手に取ってお読みください)

大変えらいことを言ったものだなあ、アリストテレスは。

では、『プロジェクトX』のボケにはボケで返す、これはどうなんだ。それはaが起きても、aで返してくるんだよ。つまり「a⇔a」、「b⇔b」という応酬だけある、ということになる。展開なんかしないんだ。

より正確に言えば、そこで行われているのは、「a→a+」、「a+→a++」というようにヒートアップし続ける(スケールダウンするかぶせはもちろんNGなので)aだけがある。それは、この過剰さこそにコメディを見つけるという極めて現代的な語り口であり、それを見事(?)貫いたところに、『プロジェクトX』の真価があるわけだ。

思えば、『プロジェクトX』の製作者トッド・フィリップスが監督した『ハングオーバー』シリーズは「a→d」を逆にdの地点から辿り直して「aが実はcであったことを知る」という道のりをコメディとしただけで、構造自体は変わらない。……そうか、『ハングオーバー』は「詩学」だったのか。スゲエ。

完全に余談だが、そうなるとジャド・アパトーのコメディは、「a→a」のまま、「+」にも「−」にもならないままaであり続けるように思え、「a→a→a→a→a→a」という、この停滞こそにコメディを見つけている、というコレまた極めて現代的な語り口のようにも思える。

なんだか、aとかbとかよくわからないので、やめよう。私もよくわからない。

さて、お話を『エージェント・ウルトラ』に戻すと、この映画も『プロジェクトX』のように、過剰さに活路を見出していることは明らかだ。ノンストップに展開していく物語。

一昔前は、出来事と出来事の「合間の時間」の演出にこそ、映画の美徳があると信じられていた。だが今やそれは古いらしい(古いからダメだと言えないところがやっかいだが)。「合間の時間」とはアクション場面とアクション場面を繋ぐ、非アクション的場面(非アクションってなんだ……)のことを言いたいんだが、つまりアクションでは人間性の機微みたいなのは描けないから、アクションシーン以外の時間を上手く使って、人間を描き出せば、アクション映画も深みのあるドラマになる、というアレだ。

「アクション場面で人間を描けないなんてことはまるっきりの嘘だ」と喝破したのは塩田明彦という映画監督で、彼の「映画術 その演出はなぜ心をつかむのか」の第4回「動き」:『工場の出口』『雪合戦』『ザ・ミッション 非情の掟』『座頭市物語』『大菩薩峠』『ドラゴン・イン 新龍門客棧』はぜひ参照していただきたい。

(⇧「映画術 その演出はなぜ心をつかむのか」)

しかし、半端者が「だからアクションだけやってりゃいい」と突っ走ると大事故になってしまうので、そこは注意していただきたい。

もし奇特な方がいらしたら、「45秒に1台車が大破する」という触れ込みだった『ゲッタウェイ スーパースネーク』などを見て、大事故の悲惨さを胸に刻み付けるのも一興かもしれません(ちなみに、過剰になっていく様をシリーズ化し、過剰を分けることで、大事故を回避することに成功したのが『ワイルド・スピード』シリーズである)。

(⇧『ゲッタウェイ スーパースネーク』の予告編より)

『エージェント・ウルトラ』が志が極めて高いのは、もちろん『プロジェクトX』のような一つの事柄(余計なものはいれない)でヒートアップし続けることも出来ただろうに、それを良しとしなかったことだ。かつ、「合間の時間」を上手い使いこなす(グレッグ・モットーラとかは普通に上手いと思う)や、アパトーが発明した「ひたすら停滞する時間」=「全部合間の時間」演出という手にも出ずに、複数の事柄でヒートアップし続けようとしたことだ。

「a(おバカ)かつb(ラブ)かつc(アクション)」→「a+かつb+かつc+」→「a++かつb++かつc++」という、複数の事柄が同時進行でドライヴする。話が巧みに展開するというよりも、「おバカ」が、「ラブ」が、「アクション」が、ただそれだけが、ひたすら過剰に加速してしていく(のを目指している)。

なんだか、aとかb+とかよくわからないし、アリストレス全然関係ないし、やっぱりやめよう。

けれど、そんな、「複数の事柄が同時進行でドライヴする」ことが果たして可能なのか。目指すのはアッパレだけれど、本当にその地点まで到達しているのか。それは、ぜひ劇場で確認していただきたい。

ただ一つ言えるのは、そこを健気に目指すこの映画の姿勢たるや、とびきりキュートである!!!

あ、あともう一つ言えるのは、

実はCIAの最強エージェントであるジェシー・アイゼンバーグはどんどん実力を出していけば自然とヒートアップしていくわけで、それはそれでいいんだけど、とある場面で天井から落っこちて(おバカ)、そのすぐあとで、素晴しい反射神経と判断力を持って危機を脱して(アクション)、ジェシーに秘密を告白をする(ラブ)名シーンを演じたジェシー・アイゼンバーグの恋人役、クリステン・スチュワートは超キュートでした。

終わります \(^o^)/

(text:satoshifuruya)

COMMENTS