「写宅部!」(プレミア映写を宅でする部)14日目-遠征編-

ヴィヴィアン・デ・コルシィ監督『フラワーショウ!』の試写に呼んで頂きましたので、写宅部の遠征編を始めたいと思います。(2016年7月2日(土)ヒューマントラストシネマ、YEBISU GARDEN CINEMAほか全国ロードショウです!)

『フラワーショウ!』はガーデニング界で最も権威があるチェルシー・フラワーショーで初エントリーで金賞を受賞という快挙を成し遂げた、メアリー・レイノルズというアイルランド生まれのランドスケープ・デザイナーの実話の映画化だ。

アイルランドの田舎娘が、“雑草”で世界最高峰の《チェルシー・フラワーショー》に挑む!?

という宣伝文句にも的確に表れている通り、とてつもなく権威のあるフラワーショーなので、まずどこの馬の骨かわからぬ田舎娘が出場すること自体がほとんど奇跡。しかもフラワーショーと言っているのに彼女が使うのは“雑草”だ。

“権威”に塗れたフラワーショーに挑む田舎娘という設定なので、様々な理不尽な出来事に対してまさに不屈の“雑草”魂で……と思いきや、これがまことに華やかにエレガントな映画なのである。

たしかにフラワーショーへのエントリーを取り付けるまで、チェルシーの事務局のおばちゃんに、(実績がないため)素っ気なく電話を切られようとも、めげずに掛け続けるあたりでメアリーの“雑草”感を感じるかもしれないが、最終的に野草の知識によって、おばちゃんと仲良くなるという流れは、才能と機転を利かすという点で映画的にまことにエレガントだ。

しかも田舎娘/権威という対立は実は偽の対立で、映画はむしろ、「野草の素朴な魅力/デザインすること」の対立ということを軸に展開していく。この映画がとても実直であると感じるのは、おそらくこのためだ。

自然の野草を使って庭をつくろうともそれは人工的に作られたものでしかないという至極真っ当かつとてつもなく困難な問題。ランドスケープ・デザイナーという職業の根幹に関わる自己矛盾を孕んだ、ほとんど気付かなかったことにしたいような問いに、しかしとても素朴に(当然のように)向き合うのだから、この映画には、実直ということばがぴったりなのだ。その実直さを見事に体現している主演のエマ・グリーンウェルの好演も光っている。

わたしの庭が、世界を変える

これもまた『フラワーショウ!』の宣伝キャッチだが、実はこれはとても意味深長だ。庭が世界を変えるとはどんだけ話がでかいんだ。しかしである。メアリーの職業を今一度確認してみよう。ランドスケープ・デザイナーである。この「ランドスケープ」という言葉は実は目眩がするほど奇妙で面白い。

英語で「風景」を意味する「ランドスケープ」の各用法の初出の時点はきっちり17世紀初めということで揃っているらしい。つまり17世紀初め=「近代」がいよいよ始まるという時期と同じくして、風景=「ランドスケープ」という概念も出発している、ということだ、と高山宏が言っている。

では17世紀とはなにか。17世紀初頭に顕微鏡と望遠鏡が発明されて、超遠望と極微の世界とが、新たに世界と自然とに加えられた。あるいは別種の「新世界」として、「アメリカ」に代表される海の彼方の異貌の土地も次々と発見された。つまり17世紀はほぼ、新しく出現してきた世界の広がりを前にしたと戸惑いと驚異のうちに過ぎていった、そういう世紀だったとこれまた高山宏が言っている。

ちなみに、これからほとんど高山宏が言っていることを私は繰り返します。

もちろんそれは18世紀に続行中であるわけだ。18世紀中葉期は造園理論の黄金時代と言われている。ランドスケープ・ガーデン(風景庭園)とはまさに英国18世紀の発明とのことのだが、実はこの18世紀のイギリス人たちは新たに発見された自然をどう愛でてよいかわからなかったらしい。

そこでどうしたか?

彼らは先進国イタリアで17世紀いっぱい大流行した風景画のあれこれを見て、その絵にあるような構図をしていれば美しい自然、していなければ大した自然ではないと考えるような奇妙な感性を育んでいったのだ。

強烈に可笑しいけれど、絵を自然そのものととりちがえている期間は過ぎ去り、やがて自然そのものを、クロード・ロランなどの売れっ子イタリア風景画の「絵」の方に合わせて作庭していく現象すら起こっていったのだから、笑えない。

今でいえば、美しい風景を見て思わず「映画みたい」と言ってしまう倒錯に似ているだろうか。映画に出てくるような風景をわざわざ作るような。まあそんなことはどうでもよろしい。

風景画の風景にそっくりなほど美しいという「倒錯」。それが端的に表されたのが、ランドスケープ・ガーデン(風景庭園)だということだ。

と、高山宏が言っている。

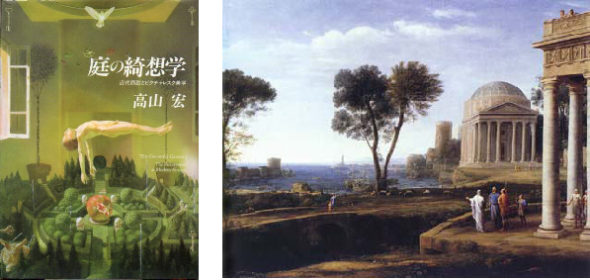

そんな馬鹿なとお思いの方は、『フラワーショウ!』をご覧頂いた後、ぜひ『庭の綺想学 近代西欧とピクチャレスク美学』をお読みいただきたい。

(⇧特に「ピクチャレクス・ガーデン」の章を。右は風景庭園の手本にされたクロード・ロラン)

つまりは、「野草の素朴な魅力/デザインすること」という『フラワーショウ!』で描かれる対立は、ランドスケープ・ガーデンが発明された当初には「倒錯」という形で受容され、それはまさに新しく出現してきた「世界」の変化に対応した処世術だったわけなのだ。

ならば、現在(といっても『フラワーショウ!』で描かれる出来事は2002年のことだけれど)「野草の素朴な魅力/デザインすること」の対立を生きるメアリー・レイノルズが「わたしの庭が、世界を変える」と言ってみたとしても、それは至極真っ当なことかもしれない。

最後に一つ。メアリー・レイノルズがまだアイルランドの田舎に暮らしていたころ、啓示を受けた場所が映し出される。それは草木、花々が咲き乱れる麗しい風景というではなく、岩が地面に埋まっているストーンヘンジのような場所なのだ。

雑草じゃないじゃん! 岩じゃん!

と思わずにはいられない。

しかし、庭と岩。この関係もまたとてつもなく深いのである。

深過ぎてここでは根掘り葉掘りと詳述できないのだが、日本最古の作庭指南書として伝わる『作庭記』の最初のページ、最初の一文を見てみよう。そこにはこう書かれてある。

1 石をたてん事、まづ大旨をこゝろふべき也。

石だ。

(⇧左は最古の写本。右の本はもっと読みやすいのでこちらをぜひとも)

庭とはまず石が立てられる場所だったのである。

イギリス(というかヨーロッパ)でもそうなのだろうか。まずは石なのだろうか。

ただ確かに、「啓示」のような霊性が宿るのは、草木や花々よりも石(岩)のような気がしなくもなく、もちろんメアリー・レイノルズが金賞に輝いたチェルシー・フラワーショーの庭にも石(岩)が重要なひとつのモチーフになっているのだった。

(2016年7月2日(土)ヒューマントラストシネマ、YEBISU GARDEN CINEMAほか全国ロードショウです!)

(text:satoshifuruya)

COMMENTS