『ハズバンズ』トークショー採録

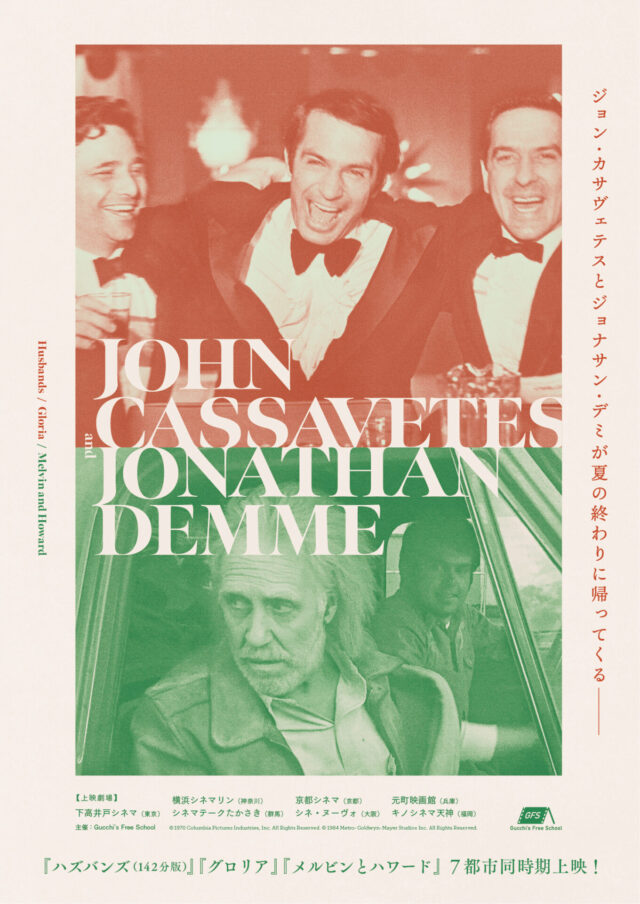

8月から9月にかけて開催される【ジョン・カサヴェテス×ジョナサン・デミ】を記念して、2022年の行われた、年末映画祭り「70-80年代“ほぼ”アメリカ映画傑作選」@下高井戸シネマにて行われた『ハズバンズ』トークショーの掲載致します。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

トークゲスト

鈴木史(映画監督・美術家・文筆家)

宮城県生まれ。映画美学校修了後、映画美術スタッフとしての活動を経て、東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻監督領域修了。映画と現代アートのフィールドを横断しながら活動するとともに、カルチャー批評誌「NOBODY」ほかで映画評の執筆、上映会でのトークを行う。映画『祈ることは思考すること』(2022/監督・編集)、個展「Miss Arkadin」(2022/塩竈市杉村惇美術館)など。

安川有果(映画監督)

2012 年、CO2(シネアスト・オーガニゼーション・大阪)の企画募集で選出され、『DressingUp』を監督。第14回TAMA NEW WAVE にてグランプリと最優秀主演女優賞を獲得した後、2015年に全国の劇場で上映され、第25回日本映画プロフェッショナル大賞の新人監督賞を受賞した。その後はオムニバス映画への参加や舞台作品などを経て、長編第2作『よだかの片想い』(2021)を監督。東京国際映画祭のアジアの未来部門に選出される。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

映画の凄さと倫理的な問題

鈴木:今日はどうもありがとうございます。私は『ハズバンズ』は、10年くらい前に三倍速で録画されたひどい画質のVHSで見たというのが最初の記憶です。安川さんが一番最初にご覧になったのはいつでしょうか?

安川:私はどこで見たのか記憶が定かではないのですが、10年は経っていますね。それから見返すことがなくて、今回お呼びいただいてもう一度見返しました。鈴木さんは改めて見てどう思いました?

鈴木:そうですね。画質も音質も悪かったんですけど、とにかく無茶苦茶なことをしている人たちがずっと映っている映画だっていう印象で、「画面に映っているこの人たちは、一体何を考えているんだろう?」という感じだったんですよね。ただ、今見ると、ここに描かれている人々のちょっと嫌なところも、良いところも——いや良いところはないか(笑)——、嫌なところがすごい見えてくるなっていう感じがしました。

安川:最初見た時は、映画を作りはじめたときでした。当時から「カサヴェテスがわからなければダメだ」という雰囲気があって、見てみると確かにすごいものが写っていました。本当の瞬間が起こっていて、それに反応している本当の表情が捉えられている。映画ってこういうことなのか、と。そういう記憶はあるんですが、今見直すと、まさにそこが倫理的にどうなのかと気になってしまう。映画の凄さと倫理的な問題というのは、背中合わせなんだなというのを思わせる映画でしたね。

鈴木:カサヴェテスの映画は母国語ではないから、少し距離をとって見られていたと思うんですが、たとえば即興的な芝居を作って映画を撮る諏訪敦彦監督の映画の俳優たちのやりとりなどを見ていると、「こんなに激しく喧嘩しているけど大丈夫かな」って不安になるような瞬間がある。俳優の心の問題と役柄の心の問題がごちゃごちゃしてこないのかなと心配になってしまうんですね。やっぱりそれはカサヴェテスにも感じます。彼の人生そのものも自分の映画作りや映画の手法というものに影響を受けているんじゃないかな。キワキワなところでやっていたんじゃないかと思う。『こわれゆく女』のジーナ・ローランズとか、見ていて心配になるじゃないですか。

安川:そうですよね。どこまでが演技なのかっていうのもありますし。撮影方法がどうなっているのか、そこまで調べてこられなかったんですけど、今回の酒場のシーンで、出演しているおばさんたちに「このシーンはこういうことになります」って説明していたら、ああいう表情は撮れないんじゃないかなって感じるところがある。予想できない男たちの行動に戸惑っている女性の顔がひたすら写されていて、その表情があまりに本物で目が離せなくなるのですが、それを撮るために事細かには事前に説明をできていないんじゃないか。そういうところまで想像してしまうと中々キツいものがある。きちんと説明したうえでなら、そこまで俳優に負担はないかなと思うけど、そうじゃなかった場合聞かされていなかったことに対する本当の表情が、ただただ反応として残ってしまう。男たちにキスされたりとか、オモチャみたいにされてしまっていることが残ってしまう。映画としてのダイナミズムはすごいけど、あのおばさんはこの映画を見返すことはないんじゃないかなって思ってしまう。

鈴木:有名でない俳優だと、その後になにを思っていたのかというのは、私たちは知らないですからね。ゴダールの『女と男のいる舗道』って、横顔とか正面のショットから始まるじゃないですか。そこでアンナ・カリーナがくちびるを舌でペロってするんですけど、それはどうやら、スタートって言われる前かカットをかけるあとだったらしいんですね。なのに、それをそのまま使ったことに彼女はめちゃくちゃキレたって話しを聞いたことがありますね。

安川:俳優はそうなんですよね。俳優だとそういうことが起こるから、言い方は悪いですけど素人に近い俳優を騙すみたいな形で、その瞬間を作り出しているとしたら、なかなか心配になりますよね。そういう表情を撮りたいというのは監督として理解できるし、形容し難い、説明的ではないカットがかかったあとを撮りたいというのはわかってしまう部分があって、モヤモヤするところがありますね。

カサヴェテスの男たちと女たち

鈴木:ベン・ギャザラが家に一旦帰って、奥さんを殴るっていうシーンがありますけど、殴る瞬間だけはすごい寄りのショットになっているので、引きの画面で一連の芝居を撮る時は、「殴る瞬間はフリでお願い」とか言っているのかなって気はして、そういう意識はないわけじゃない。だけど、最後のベッドシーンというかレイプシーンというか、あの感じは、生々しく撮れているからこそ、見ていて苦しいな……、と感じてしまうところはやっぱりありますよね。ポール・ヴァーホーベンはそういうシーンはきっちりカット割を決めるらしいですね。ただ、それだとカサヴェテスのような画面は撮れないですからね。

安川:カット割りを決めて、事前に伝えているんですね。

鈴木:そうですね。

安川:だから今ではできないことをやっていますよね。ちょっとサディスティックな視線を感じるのはなんでなんだろうな。執拗に彼女が痛ぶられているような顔をずっと撮るところとか。女性に対する興味がそうさせているのか……。

鈴木:カサヴェテスの映画って男と女は明確に違うものだ、互いが互いをわからないっていう描き方をしていることも多いように感じます。最初の飲み会のシーンで印象的なのは、高齢の女性に「俺たちのことが嫌いなんだろ?」ってめっちゃ言うっていう。でもそれは、彼らが自分自身を嫌いなんですよ、たぶん。男性性と女性性が絡まり合った複雑な問題があそこのシーンには露呈している感じがします。そういえば、後半、カジノで知り合った若い女性たちと……。

安川:あれってどう捉えたらいいんですかね? いい感じになっていると見る人もいると思うけど、東洋人の女の子はたぶん未成年だし、やっていることは大丈夫なのかなと思ってしまう。カサヴェテスの作品は、映画ファンにとっては一段上っていう感じがどうしてもあるから、もしかしたら、そういう未成年であるということとかも語られてこなかったのかもしれない。

鈴木:今回、私たちよりもずっと以前にいろいろな仕事をされていた文筆家の方などが書かれた2000年にあったカサヴェテス特集の資料を先ほど見させてもらったんですけど、この『ハズバンズ』という作品でカサヴェテスは男性同士の粗暴なコミュニケーションの空間をわかったうえで、批判的な意識もあり、あえて描いているんだろうと思っていて、私は肯定的にこの映画を受けとっていたんですね。でも、当時の識者の中には、この映画を見てかなり素直に楽しまれている感想を仰っている方もいるんですね。かなり驚きました。だから今の私たちが、「カサヴェテスはわかっているよ、色々とお見通しだよ」っていう風に評価するのは、映画そのものにもあるいは自分自身にも優しい視線すぎるのかもしれません。安川さんにみたいに「若干キツい」と普通に言う感触も正しいなと思う。

安川:若干というか、本当に「ウゥッ……」って感じでしたね。ただ昔はそう思わなかったので、自分も変わったんだと思います。

鈴木:私もそうかもしれないですね。

自分にとってのカサヴェテス

安川:それで映画がダメというわけではないですが、ダメな部分があることは言っていった方がいいと思う。ちなみに、カサヴェテスというのは鈴木さんのなかではどういう存在ですか?

鈴木:すごい映画を撮るなとは思っているけど、こういうことは真似出来ないなと思う。見る分には楽しんでいたけど、ものすごい強い思い入れがあるという感じではないかもしれないですね。でもすごく興味深いとは思っていました。『オープニング・ナイト』とか『こわれゆく女』とか。安川さんはいかがですか?

安川:私も『こわれゆく女』。スパゲティをいっぱい作って一生懸命振る舞おうとするけど、やっぱり無理ってなっちゃうシーンとか、ピーター・フォークのやること全部が逆効果っていうところとか。

鈴木:あの食卓に流れる空気は本当に凄いですよね。でもだからこそ、やっぱりどの映画も見ていてキツいですよね。今回、『ハズバンズ』と似てる映画があるなってことを思っていて、エレイン・メイの『マイキー&ニッキー』なんですね。ピーター・フォークとカサヴェテスが出ているという共通点もありますけど、彼らの男同士のじゃれ合いを無限に描くっていうところがとても似てますね。ギャングから逃げたカサヴェテスとそれを助けるピーター・フォークという関係性で、雰囲気は凄く似ている。けど違うところもあって、まず冒頭、カサヴェテスが号泣して出てくるんですよ。それで、ピーター・フォークにすがりついて「俺たちは友達かな?」みたいなことを言うシーンがある。

安川:女々しい感じで始まるっていうことですかね。それは『ハズバンズ』になかった要素ですね。

鈴木:そうです、そうです。『ハズバンズ』だと、ベン・ギャザラに関してはけっこう合間合間で「お前たちのこと大好きだよ」とか言っていて、友人たちを色々とケアしようとするシーンがあると思うんですけど、カサヴェテスの演じるガスという人物は、変なニヤニヤ笑いを浮かべながら「やめろ」とか「ゲイか?」とか言ってそれを退けてしまう。一般的に、ホモソーシャルなコミュニケーションというのは、女性嫌悪と同性愛嫌悪によって成り立っていると言われますが、『ハズバンズ』の彼らはまさしくホモソーシャルな関係性なんですよね。でも、『マイキー&ニッキー』はベタベタな関係が続くので、そうしたホモソーシャルな感じを逸脱している感じもして、もうこの二人でやってください的になって、それはそれで良い感じ(笑) でも、『マイキー&ニッキー』はわりと前にDVDも出ているし、いつでも見ることが出来たと思うんだけど、私もここ最近ハッと気付いて見直してるような感じで、なんでカサヴェテスはずっと見ていたのに、エレイン・メイの作品を見てこなかったんだろうって自分でも思います。見落としてきたことの方が多かったなって思いましたね。

安川:鈴木さんとしてはエレイン・メイのほうがグッときた?

鈴木:『ハズバンズ』も『マイキー&ニッキー』も、どちらも見ていてツラいですけどね。どちらも答えなしなんですよね。ほかにカサヴェテスで気になる作品ってありますか?

安川:私は『こわれゆく女』が一番グッときました。ただ見返すとまた『ハズバンズ』のような発見があるのかなとも思います。

鈴木:映画作りにあたってカサヴェテスの手法というか、思い浮かべたりする瞬間というのはあったりしましたか? それはない?

安川:抑圧されている女性という存在に興味があって、何本か映画も作ってきたので、そのときに頭をかすめた瞬間はあったかもしれないですね。

鈴木:『ハズバンズ』はもう50年前ですよね。50年前の映画を見返すときに、当時の観客とは違う見方をして楽しんでしまうということも、それはそれでアリだと思うんですよね。今の人たちが今の見方で映画を自分のものにしても全然いいと思う。

安川:自分たちで再定義していくということも必要だったりしますよね。

鈴木:うんうん。表現をめぐって、なんでもかんでもお蔵入りみたいにされてしまうとそれはそれでね。

安川:たしかに撮影方法が伝わっていたら、お蔵入りになってしまっていた映画かもしれないですね。

鈴木:今ではできない手法というのはありますよね。即興的にアクションを撮るとかは、昔はそうやって撮っているときもあったと思うけど、今はもうできない。でも、今だからこそできる手法もあると思います。今はもうできないということを逆手に取るとか。

安川:そうですよね。もう今はできなくて残念だと思うのではなくて、だからこそできる新しいやり方を考える必要があるのかなと思いますね。凄みのある表情を撮りたいけど、騙し討ちのような撮り方ではない方法でもできるはずですよね。あと今は俳優さんも強いので。「そんなことは聞いてない」と言っていいと思いますし、そう言える関係性が良いと思います。

鈴木:カサヴェテスが自分の家の編集室でジーナ・ローランズと二人で編集をしている写真が残ってるんですけど、そこでいったいどんなやりとりが交わされていたんだろうって、すごく気になります。そのような共同作業があったからこそ、最後のほうはジーナ・ローランズの映画ばかりになっていたのかもと想像もしてしまいます。とても独特な作り方をしている人だから、みんなができるわけではないですけどね。

安川:できないですよね。そして貴重でもある。だから語っていって考えていく、こういう機会があってよかったと思いました。

COMMENTS